In den letzten Jahren hat sich in Schulen, Medien und sozialen Netzwerken eine neue Sprache breitgemacht. Sie spricht von Freiheit, von Diversität, von Selbstbestimmung. Sie behauptet, eine Welt zu eröffnen, in der jedes Kind, jeder Jugendliche, sofort und ohne Umwege sagen kann, wer er ist, was er fühlt, wie er leben möchte. Auf den ersten Blick klingt dies wie ein Fortschritt. Endlich keine heimlichen Zweifel mehr, kein Verstecken, kein mühsames Ringen mit sich selbst. Stattdessen ein offenes Bekenntnis, abgesichert durch Institutionen, durch Gesetze, durch pädagogische Programme.

Doch die glänzende Oberfläche täuscht. Was als Befreiung verkündet wird, ist in Wahrheit ein Katalog von Vorgaben, der mit dem Pathos der Toleranz daherkommt, tatsächlich aber eine neue Form der Abhängigkeit erzeugt. Die Jugendlichen lernen nicht mehr, ihre eigene Sprache zu finden, sondern sie übernehmen vorgefertigte Vokabeln, die aus politischen Programmen stammen. Begriffe wie „Selbstbestimmung“ oder „Genderidentität“ sind keine Entdeckungen der Jugendlichen selbst, sondern Bausteine einer Ideologie, die ihnen früh eingepflanzt wird.

Der Preis dieser scheinbaren Freiheit ist hoch: Die eigentliche Suche nach Identität, die immer auch Irrtum, Schmerz und Widerspruch bedeutet, wird ersetzt durch ein fertiges Etikett. Wer einmal ein solches Etikett angenommen hat, wird dazu angehalten, es zu verteidigen, anstatt es zu hinterfragen. Damit verliert die Jugend das, was sie am meisten braucht: den Raum des offenen, tastenden Suchens.

Jede Generation hat ihre Krisen. Die Identität eines Menschen entsteht nicht in einem Moment, sondern in einer langen Kette von Versuchen, Irrtümern, Abgrenzungen und Neuanfängen. Das Kind imitiert, der Jugendliche rebelliert, der junge Erwachsene reflektiert. In dieser Abfolge liegt eine innere Logik: Man muss erst ausprobieren, um zu wissen, wer man nicht ist, bevor man zu ahnen beginnt, wer man sein könnte.

Die links-woke Ideologie der Gegenwart greift genau hier ein. Sie verkürzt den Prozess, indem sie die Rebellion kanalisiert und mit moralischen Argumenten auflädt. Ein Jugendlicher, der früher vielleicht gegen die Mode seiner Eltern oder gegen die Regeln der Schule protestiert hätte, protestiert heute gegen das „System“ in einem viel tieferen Sinn – aber nicht aus eigener Erfahrung, sondern weil ihm diese Sprache zur Verfügung gestellt wurde. So wird der natürliche Bruch, der zum Erwachsenwerden gehört, durch einen künstlichen Bruch ersetzt.

Die Gefahr liegt darin, dass dieser künstliche Bruch nicht überwunden werden kann. Ein natürlicher Konflikt zwischen Generationen endet irgendwann im Gespräch, in der Versöhnung, in einem neuen Gleichgewicht. Ein ideologisch aufgeheizter Bruch jedoch bleibt bestehen, weil er nicht mehr auf der Ebene von persönlichen Erfahrungen, sondern auf der Ebene von absoluten Wahrheiten ausgetragen wird. Hier beginnt die Spaltung, die Familien zerreißt und Gesellschaften schwächt.

Es ist kein Zufall, dass die Kinder und Jugendlichen die Hauptadressaten dieser ideologischen Offensive sind. Sie sind das schwächste Glied der Kette, weil sie noch keine eigene Sprache besitzen, keine gefestigte Identität, kein kritisches Arsenal, um Manipulationen zu durchschauen. Wer früh lernt, dass die eigene Unsicherheit sofort durch ein Etikett gelöst werden kann, der hat keine Chance, die produktive Kraft der Unsicherheit zu erleben.

Die Familie wird dabei systematisch unterlaufen. Pädagogen, Aktivisten und politische Bewegungen sprechen Kinder direkt an, oft unter Umgehung der elterlichen Autorität. Schulen werden zu Laboren ideologischer Experimente, Lehrpläne zu Werkzeugen der Indoktrination. Die Eltern, die eigentlich die ersten und wichtigsten Begleiter der Identitätssuche sein sollten, werden in die Rolle von Gegnern gedrängt. Sie gelten als konservativ, rückständig, unfähig, das „wahre Selbst“ ihrer Kinder zu verstehen.

So entsteht eine doppelte Isolation: Das Kind entfremdet sich von den Eltern, und die Eltern verlieren den Kontakt zu ihrem Kind. Was bleibt, ist ein Vakuum, das die Ideologie mit neuen Begriffen füllt. Die Familie, die einst als Schutzraum galt, wird zur ersten Frontlinie eines kulturellen Krieges.

Es lohnt sich, den Begriff „Selbstbestimmung“ genauer zu betrachten. In seiner klassischen Bedeutung meint er die Fähigkeit des Menschen, aus eigener Vernunft und Verantwortung über sein Leben zu entscheiden. Doch wie kann ein Zehnjähriger, ein Zwölfjähriger, selbst ein Fünfzehnjähriger in diesem Sinne „selbstbestimmt“ handeln? Was er braucht, sind Führung, Orientierung, Vorbilder. Nur in diesem Rahmen kann er lernen, nach und nach eigene Entscheidungen zu treffen.

Die heutige ideologische Praxis missbraucht den Begriff. Sie suggeriert, dass ein Kind schon in jungen Jahren wissen könne, wer es ist, und dass dieses Wissen unbedingt respektiert werden müsse – auch gegen den Willen der Eltern, auch gegen jede biologische oder soziale Realität. In Wahrheit handelt es sich um eine Projektion: Erwachsene, die ihre politischen Überzeugungen durchsetzen wollen, benutzen die Kinder als Beweisstücke. Sie zeigen mit dem Finger auf das „selbstbestimmte Kind“ und überspielen, dass sie ihm die Begriffe, die Argumente, ja sogar die Gefühle erst geliefert haben.

So entsteht eine paradoxe Situation: Ein Kind, das angeblich frei ist, ist in Wirklichkeit tiefer denn je gebunden – an die Sprache, die es nicht selbst geschaffen hat, an die Ideologie, die sich seiner bemächtigt hat. Selbstbestimmung ohne Reifung ist keine Freiheit, sondern eine indoktrinierte Form der Abhängigkeit.

Der Begriff „verlorene Generationen“ klingt drastisch. Doch wenn man genauer hinschaut, wird klar, dass es sich nicht um Übertreibung handelt. Verloren sind nicht die Fähigkeiten oder Talente der Kinder – sie sind so begabt und voller Energie wie jede Generation zuvor. Verloren ist vielmehr der Weg, der sie zu reifen Persönlichkeiten führen könnte. Verloren ist das Recht auf Irrtum, auf Scheitern, auf die langsame Suche.

Eine Generation, die man zu früh festlegt, verliert die Möglichkeit, sich selbst zu entdecken. Eine Generation, die man ideologisch instrumentalisiert, verliert die Freiheit, ihre eigenen Konflikte auszutragen. Eine Generation, die man von der Familie trennt, verliert den Schutzraum, der sie vor den Härten der Welt bewahrt. All dies zusammen ergibt das Bild einer Generation, die zwar laut spricht, aber in Worten, die nicht die ihren sind. Sie hat eine Identität, aber sie ist ihr nicht gewachsen, weil sie sie nicht selbst errungen hat.

Das ist die Tragödie der Gegenwart: nicht, dass die Jugend schwach wäre, sondern dass man ihre Stärke in fremden Diensten kanalisiert. Nicht, dass die Kinder nichts mehr suchen, sondern dass man ihnen vorgaukelt, sie hätten bereits gefunden. Die verlorenen Generationen sind jene, denen man die Suche wegnimmt und damit die Möglichkeit, sie selbst zu werden.

Die Schule als Labor der Ideologie

Die Schule ist traditionell der Ort, an dem Kinder nicht nur Wissen erwerben, sondern auch lernen, sich in einer Gemeinschaft zurechtzufinden. Sie ist Raum der Begegnung, des Konflikts, der Anpassung, aber auch des Widerstands. In ihr entwickelt sich nicht nur der Verstand, sondern auch das Gefühl für Ordnung, für Autorität und für Freiheit. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich dieser Ort verändert.

Die Schule ist nicht länger bloß ein neutraler Bildungsraum, sondern zum Experimentierfeld politischer und gesellschaftlicher Programme geworden. Lehrpläne werden nicht nur nach fachlichen Kriterien gestaltet, sondern zunehmend ideologisch aufgeladen. Unter dem Deckmantel von Toleranz, Diversität und Selbstbestimmung werden Kinder in Denkmuster eingeführt, die tief in ihr Selbstverständnis eingreifen.

Dabei geht es nicht allein um die Vermittlung von Fakten oder den Respekt vor Verschiedenheit – es geht um die Durchsetzung einer bestimmten Weltsicht. Aus dem Klassenzimmer wird ein Labor, in dem die Zukunft nicht mehr durch Wissen, sondern durch Ideologie geformt wird. Die Schule verliert damit ihren neutralen Charakter und verwandelt sich in ein Werkzeug zur Herstellung des „neuen Menschen“.

Jede Ideologie beginnt mit der Sprache. Wer die Begriffe beherrscht, beherrscht das Denken. In der Schule zeigt sich dies besonders deutlich. Kinder lernen nicht mehr nur Mathematik, Literatur oder Geschichte, sondern sie lernen, eine bestimmte Sprache zu sprechen, die ihnen als moralisch überlegen präsentiert wird.

Ein Beispiel ist die konsequente Einführung gendergerechter Sprache. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine kleine Veränderung – ein Sternchen hier, ein Doppelpunkt dort. Doch in Wahrheit verändert sich damit das Denken. Kinder lernen, dass die Sprache, in der sie ihre Welt beschreiben, nicht neutral ist, sondern politisch. Sie lernen, dass man nicht einfach sagen darf, was man fühlt, sondern dass man eine bestimmte, ideologisch korrekte Form wählen muss.

Damit wird das Denken von Anfang an gelenkt. Wer bestimmte Wörter nicht benutzt, gilt als intolerant, rückständig, ja gefährlich. Die Freiheit, seine eigene Sprache zu entwickeln, wird ersetzt durch die Pflicht, eine vorgegebene Sprache zu übernehmen. Der Spielraum des Ausdrucks schrumpft, und mit ihm schrumpft der Raum des Denkens.

Die Schule, die einst ein Partner des Elternhauses war, entwickelt sich zunehmend zu deren Konkurrenten. Während Eltern ihren Kindern Werte und Haltungen vermitteln wollen, beansprucht die Schule das Recht, diese Werte zu korrigieren oder gar zu ersetzen. Pädagogische Programme zielen nicht nur darauf ab, Wissen zu vermitteln, sondern bewusst die Vorstellungen der Eltern zu relativieren.

Das Narrativ lautet: Eltern seien oft befangen, konservativ, unfähig, die moderne Vielfalt zu verstehen. Die Schule hingegen sei der Ort der Aufklärung, der Emanzipation, der wahren Freiheit. So entsteht eine subtile Frontstellung: Kinder sollen lernen, dass die Schule ihre Verbündete ist, während die Eltern potenzielle Gegner darstellen.

Dieser Bruch wird durch spezifische Maßnahmen vertieft. Kinder werden ermutigt, über ihre Gefühle in Bezug auf Identität, Geschlecht oder Sexualität zu sprechen – nicht mit ihren Eltern, sondern mit Lehrern, Schulsozialarbeitern oder speziell geschulten Aktivisten. Dadurch wird die intime Bindung zwischen Eltern und Kind geschwächt. Das Kind vertraut seine innersten Unsicherheiten nicht mehr den Eltern an, sondern Institutionen, die diese Unsicherheiten politisch deuten und nutzen.

Ein besonders wirksames Mittel der ideologischen Beeinflussung ist die Umkehrung von Normalität und Ausnahme. Anstatt den Kindern zu vermitteln, dass es in einer Gesellschaft unterschiedliche Lebensweisen gibt, die respektiert werden können, wird ihnen eingeprägt, dass jede Lebensweise gleich häufig, gleich gültig, gleich selbstverständlich sei.

Statistisch seltene Erscheinungen – sei es im Bereich der Geschlechtsidentität oder anderer Lebensformen – werden als Normalfall inszeniert. Wer sich hingegen an der klassischen Familie, an traditionellen Rollen oder an biologischen Tatsachen orientiert, gilt als „engstirnig“.

Damit verschiebt sich die Wahrnehmung. Kinder wachsen in dem Glauben auf, dass das Außergewöhnliche das Normale sei und dass das Traditionelle die eigentliche Ausnahme darstelle. Diese Verschiebung hat gravierende Folgen: Sie entwertet die Erfahrungen der Mehrheit und überhöht die Sonderfälle zu Leitbildern. Anstatt Orientierung zu geben, erzeugt die Schule damit Verwirrung und Unsicherheit.

Die Schule allein könnte diese Transformation nicht bewirken, wenn sie nicht von den Medien unterstützt würde. Fernsehen, Serien, soziale Netzwerke – sie alle wiederholen dieselben Botschaften. Figuren in Kinder- und Jugendserien verkörpern gezielt die neuen Identitätsmuster, während klassische Familienbilder oft nur noch in karikierter oder problematisierter Form vorkommen.

Das Kind, das tagsüber in der Schule die neue Sprache gelernt hat, begegnet ihr abends im Internet erneut. Die Wiederholung schafft Normalität. So wird ein geschlossenes System erzeugt, in dem keine andere Perspektive mehr sichtbar ist. Besonders wirksam ist dabei der moralische Druck: Wer diese Sprache nicht spricht, wer diese Muster nicht akzeptiert, gilt als intolerant. Der Jugendliche, der sich nicht einfügt, steht schnell als Außenseiter da – nicht, weil er schwächer wäre, sondern weil er einer Norm widerspricht, die sich als „anti-normativ“ tarnt.

Natürlich gibt es Kinder und Jugendliche, die diesen Mustern misstrauen. Sie spüren, dass ihnen eine Sprache aufgedrängt wird, die nicht aus ihnen selbst kommt. Sie merken, dass ihre Zweifel nicht als Stärke, sondern als Schwäche gedeutet werden. Doch ihr Widerstand bleibt unsichtbar, weil er keinen Resonanzraum findet.

Die Eltern, die diesen Widerstand unterstützen könnten, sind häufig sprachlos – sie spüren zwar, dass etwas nicht stimmt, doch ihnen fehlt die Möglichkeit, sich im öffentlichen Diskurs zu artikulieren. Wer Kritik äußert, läuft Gefahr, sofort als Feind abgestempelt zu werden. So bleibt der Widerstand im Verborgenen, und die Jugendlichen, die eigentlich eine starke eigene Stimme entwickeln könnten, schweigen.

Das Ergebnis dieses Zusammenspiels von Schule, Medien und Ideologie ist eine Generation, die in Identitätsfragmenten lebt. Sie hat gelernt, Etiketten zu übernehmen, aber sie hat nicht gelernt, sie mit Erfahrung zu füllen. Sie kennt die Sprache der Vielfalt, aber sie kennt nicht den Schmerz der wirklichen Auseinandersetzung mit sich selbst.

So wächst eine Generation heran, die zwar scheinbar selbstbewusst auftritt, in Wahrheit jedoch tief verunsichert ist. Sie klammert sich an Begriffe, die ihr Halt geben sollen, doch dieser Halt ist künstlich. Er bricht zusammen, sobald das Leben selbst mit seinen Widersprüchen und Härten eintritt.

Die Familie im Belagerungszustand

Die Familie war seit jeher mehr als nur eine biologische Zweckgemeinschaft. Sie war ein Ort der Geborgenheit, in dem Kinder nicht nur ernährt, sondern geprägt wurden. Geschichten am Abend, Rituale am Morgen, Gespräche beim Essen oder das Lachen beim Spielen – all das formte einen unsichtbaren Teppich, auf dem die Identität eines Kindes sicher gehen konnte. Doch dieser Teppich weist heute Risse auf.

Die Risse entstehen nicht allein durch ökonomische Belastungen, Stress oder Zeitmangel, sondern vor allem durch das Eingreifen äußerer Kräfte, die der Familie misstrauen. In politischen Debatten wird sie oft dargestellt als Relikt, als Hindernis, als Ort der Unterdrückung. Statt ihre Stabilität zu fördern, arbeitet man systematisch an ihrer Dekonstruktion. Die Folge ist eine Familie im Belagerungszustand: von außen angegriffen, nach innen verunsichert.

Die Angriffe auf die Familie erfolgen selten offen, sondern meist indirekt. Ein zentrales Mittel ist die gezielte Ansprache des schwächsten Gliedes: des Kindes. Indem man Kindern suggeriert, dass ihre Gefühle und Zweifel höher zu bewerten seien als die Erfahrungen ihrer Eltern, kehrt man das natürliche Verhältnis um. Der Erwachsene soll lernen, das Kind nicht mehr zu leiten, sondern sich von ihm belehren zu lassen.

So entsteht eine Ideologie der Schwäche: Das Kind wird als moralisch höherstehend präsentiert, während die Eltern zu Statisten degradiert werden. Die Autorität, die einst Halt gab, verwandelt sich in Unsicherheit. Die Familie zerbricht nicht an äußeren Schlägen, sondern an innerer Erosion.

In vielen Familien zeigen sich heute unsichtbare Fronten. Kinder übernehmen die Sprache, die sie in Schule und Medien gelernt haben, während Eltern an ihrer realen Alltagserfahrung festhalten. So entstehen Gespräche, die keine Gespräche mehr sind. Der Jugendliche, der den Eltern erklärt, sie seien „rückständig“, spricht nicht aus sich selbst, sondern reproduziert Diskurse. Die Eltern, die diesen Worten kaum etwas entgegensetzen können, fühlen sich ohnmächtig.

Diese Ohnmacht vertieft die Spaltung. Was früher ein natürlicher Generationenkonflikt war – die ewige Rebellion der Jugend – wird heute zur unüberwindbaren Mauer. Denn die Begriffe, die im Raum stehen, sind absolut. Wer gegen sie spricht, ist nicht nur anderer Meinung, sondern gilt sofort als Gegner des Guten. Das Gespräch bricht ab, bevor es beginnen kann.

Damit verliert die Familie ihre wichtigste Fähigkeit: den Streit als Form der Bindung. Streit zwischen Eltern und Kindern war immer auch ein Ritual, das Nähe erzeugte. Heute jedoch wird der Streit ersetzt durch ideologische Schlagworte, die keine Annäherung mehr erlauben. Die Familie wird zum Schlachtfeld, auf dem nicht mehr Generationen, sondern Weltanschauungen gegeneinander kämpfen.

Die Familie lebt nicht nur von Worten, sondern auch von Intimität. Sie ist der Raum, in dem man schwach sein darf, ohne verurteilt zu werden. Doch diese Intimität wird systematisch aufgelöst, wenn Kinder dazu ermutigt werden, ihre innersten Zweifel nicht mit den Eltern, sondern mit fremden Instanzen zu teilen.

Ein Kind, das in der Schule oder in Beratungsstellen über Identität spricht, erfährt dort Anerkennung, während es zu Hause Skepsis spürt. So verschiebt sich das Vertrauen. Das Elternhaus, das eigentlich Schutzraum sein sollte, wird zum unsicheren Ort, während die anonymen Institutionen die neue Heimat bilden. Damit verliert die Familie ihr Geheimnis. Sie wird transparent für Institutionen, Programme, Berater. Das, was sie einst unantastbar machte – die geschützte Nähe zwischen Eltern und Kind – wird geöffnet und entwertet.

Doch trotz dieser Entwicklungen gibt es Familien, die sich dem Druck widersetzen. Sie tun es zu selten laut, sondern meist leise, im Alltag, in kleinen Gesten. Sie erzählen weiter Geschichten, die nicht in den Lehrplänen stehen. Sie halten an Ritualen fest, die keine ideologische Begründung brauchen. Sie verteidigen ihre Autorität nicht als Macht, sondern als Verantwortung.

Dieser Widerstand mag schwach erscheinen, doch er trägt eine unsichtbare Kraft in sich: die Erinnerung. Familien, die ihre Kinder nicht dem Strom überlassen, sondern ihnen Zeit zum Reifen geben, bewahren ein Wissen, das älter ist als jede Ideologie. Sie wissen, dass Identität nicht verordnet werden kann. Sie wissen, dass Kinder Fehler machen müssen, um zu lernen. Sie wissen, dass Bindung nicht durch Programme, sondern durch Nähe entsteht.

Die bleibende Frage lautet: Hat die Familie in dieser belagerten Form überhaupt eine Zukunft? Oder wird sie Schritt für Schritt durch Institutionen ersetzt, die sich den Namen „Familie“ nur noch leihen, um deren Substanz zu zerstören?

Die Antwort hängt davon ab, ob die Familien selbst ihre Rolle neu begreifen. Sie müssen verstehen, dass sie heute nicht nur Ort der Erziehung sind, sondern auch Ort des Widerstands. Widerstand gegen eine Ideologie, die vorgibt, Befreiung zu bringen, und doch Zerstörung bedeutet.

Die Zukunft der Kinder hängt an der Fähigkeit der Familien, ihre eigene Sprache zurückzugewinnen. Nicht die Sprache der Programme, nicht die Sprache der politischen Korrektheit, sondern die Sprache der Nähe, der Erfahrung, des gelebten Alltags. Eine Sprache, die nicht perfekt ist, aber echt.

Wenn es gelingt, diese Sprache zu bewahren, dann wird die Familie auch im Belagerungszustand überleben. Wenn nicht, wird sie sich in den Archiven der Geschichte wiederfinden – als Relikt einer Zeit, in der Kinder noch in Geborgenheit wachsen durften.

Die seelischen Narben der links-woken Ideologie

Kindheit und Jugend sind Übergangszeiten. Sie sind geprägt von Brüchen, Unsicherheiten, Fragen, die mehr offene Wunden sind als Antworten. Normalerweise dienen diese Krisen als Trainingsfeld: Wer lernt, mit ihnen umzugehen, entwickelt Resilienz. Doch wenn dieser Prozess durch Ideologie gesteuert wird, entstehen keine gestärkten Persönlichkeiten, sondern seelische Narben.

Denn die psychologische Entwicklung braucht Schutzräume, in denen Irrtümer erlaubt sind, in denen Unsicherheiten nicht sofort bewertet, sondern ausgehalten werden. Werden diese Räume durch politische Programme kolonisiert, bleibt kein Platz mehr für das tastende Spiel. Was entsteht, ist eine Generation, die ihre Fragilität nicht überwindet, sondern in ihr gefangen bleibt.

Die moderne Jugendkultur ist von Etiketten durchzogen. Kaum ein Schüler, der nicht in irgendeiner Weise definiert wird: durch Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, psychische Diagnose oder soziale Kategorie. Auf den ersten Blick vermittelt dies Zugehörigkeit – man gehört „dazu“, wenn man sich einordnet. Doch die Psychologie lehrt: Etiketten, die zu früh gesetzt werden, wirken wie Ketten.

Ein Jugendlicher, der mit 14 Jahren eine bestimmte Selbstbeschreibung übernimmt, ist gezwungen, sie nach außen zu verteidigen. Zweifel erscheinen nicht mehr als legitime Entwicklung, sondern als Verrat an der eigenen Identität. So werden innere Krisen nicht ausgetragen, sondern unterdrückt. Das Ich erstarrt anstatt zu reifen.

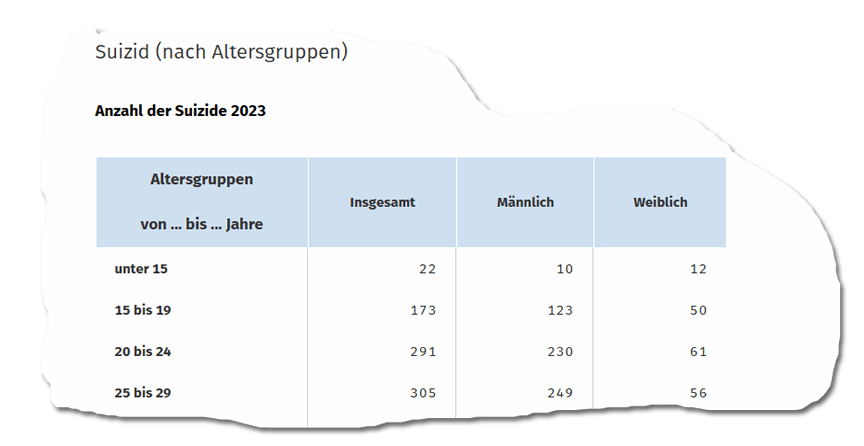

Langfristig führt dies zu inneren Konflikten: Was als Befreiung begann, verwandelt sich in ein Gefängnis. Die eigene Biografie wird nicht mehr als offener Weg erlebt, sondern als Pflicht, ein Label zu erfüllen. Die seelischen Kosten sind hoch: Depressionen, Angststörungen und ein brüchiges Selbstwertgefühl sind die Folge.

Ein paradoxes Phänomen begleitet diese Entwicklung: Jugendliche wirken nach außen oft selbstbewusst, artikuliert, sicher. Sie haben die Schlagworte der Ideologie gelernt und tragen sie wie ein Schutzschild vor sich her. Doch hinter diesem Schild liegt Unsicherheit. Denn die Sprache, die sie benutzen, stammt nicht aus eigener Erfahrung, sondern wurde ihnen aufoktroyiert.

Psychologisch ist dies vergleichbar mit einer Rüstung, die zu schwer ist. Der Jugendliche wirkt mächtig, doch er kann sich kaum bewegen. Die Rüstung schützt ihn vor Kritik, aber sie hindert ihn daran, flexibel zu sein, auf neue Erfahrungen einzugehen. Die Folge ist eine fragile Form der Stärke: laut, aber brüchig.

Besonders gravierend sind die Folgen im Bereich der Körperwahrnehmung. Kinder und Jugendliche lernen heute, ihre eigenen Empfindungen sofort in Kategorien zu übersetzen. Ein Mädchen, das sich unwohl fühlt, wenn es mit 13 in den Körper einer Frau hineinwächst, bekommt sofort das Angebot, dies als „falsches Geschlecht“ zu interpretieren. Ein Junge, der sich mit den klassischen Rollenbildern nicht identifizieren kann, erhält die Deutung, er sei vielleicht „nicht-binär“.

Was früher Teil der normalen Entwicklung war – das Fremdwerden mit dem eigenen Körper, das Staunen, das Unbehagen – wird heute pathologisiert und ideologisiert. Statt Geduld und Begleitung erfahren Jugendliche vorschnelle Etikettierung und im schlimmsten Fall medizinische Eingriffe. Die psychologischen Folgen solcher Abkürzungen sind katastrophal: Der Körper wird nicht mehr als Heimat erlebt, sondern als Problem, das gelöst werden muss.

Eine weitere Folge ist die paradoxe Erfahrung der Einsamkeit. Jugendliche, die in ideologische Kollektive integriert werden, haben das Gefühl, Teil einer großen Bewegung zu sein. Sie nutzen dieselben Symbole, dieselben Worte, dieselben Rituale. Doch im Inneren bleibt das Gefühl der Isolation bestehen.

Denn wirkliche Gemeinschaft entsteht nicht durch Uniformität, sondern durch echte Begegnung. Wer ständig gezwungen ist, eine Rolle zu spielen, kann keine Intimität entwickeln. Die Folge ist eine stille Einsamkeit, die oft durch exzessive digitale Präsenz überdeckt wird. Likes und Follower ersetzen Gespräche, aber sie stillen nicht das Bedürfnis nach Nähe.

Am schwersten wiegt die Abhängigkeit von externer Bestätigung. Kinder und Jugendliche, die gelernt haben, ihre Identität aus vorgegebenen Kategorien zu schöpfen, sind darauf angewiesen, dass diese Identität von außen anerkannt wird. Ein abweichender Blick, ein kritisches Wort, eine skeptische Frage reichen, um tiefe Verunsicherung auszulösen.

Statt innerer Stärke entwickelt sich eine fragile Abhängigkeit: Man ist nur so sicher, wie die Zustimmung der Umgebung reicht. Diese psychologische Instabilität macht Jugendliche anfällig für Manipulation – durch Aktivisten, durch Medien, durch politische Manipulationen.

Nicht zu unterschätzen ist auch die seelische Belastung durch das Verschweigen. Viele Jugendliche spüren instinktiv, dass die Etiketten nicht zu ihnen passen, dass sie Fragen haben, die sie nicht äußern dürfen. Doch die Angst, dadurch intolerant oder „falsch“ zu wirken, führt zu Schweigen.

Dieses Schweigen ist keine stille Ruhe, sondern ein innerer Druck. Die unausgesprochenen Zweifel nagen am Selbstwert, führen zu innerem Rückzug und im Extremfall zu selbstzerstörerischem Verhalten. Psychologen wissen: Was nicht ausgesprochen werden darf, wächst im Verborgenen und bricht oft in destruktiver Form hervor.

Doch trotz dieser düsteren Diagnose gibt es Wege, die seelischen Narben nicht endgültig werden zu lassen. Heilung entsteht dort, wo Jugendliche wieder erfahren dürfen, dass Zweifel erlaubt sind, dass Identität nicht sofort feststehen muss, dass man suchen und scheitern darf.

Psychologisch gesehen bedeutet dies eine Rückkehr zur Geduld. Statt vorschneller Etikettierung braucht es Räume der Offenheit. Statt ideologischer Programme braucht es Menschen, die zuhören, ohne sofort zu deuten. Statt moralischer Belehrung braucht es das Vertrauen, dass Jugendliche ihre Antworten finden können, wenn man sie lässt.

Ideologie im Kostüm der Vielfalt

Keines dieser Phänomene – weder „Original Play“ noch Dragqueen-Lesungen oder sexualisierte Pädagogik – tritt isoliert auf. Sie erscheinen eingebettet in eine größere Erzählung: die Erzählung der Vielfalt, der Befreiung von starren Rollen, der Emanzipation von angeblich repressiven Strukturen. Die Ideologie tarnt sich als Schutzschirm, während sie in Wahrheit die Schutzmechanismen der Kinder abbaut.

So wird der körperliche Übergriff in „Original Play“ nicht als Grenzverletzung, sondern als angeblich „ursprüngliche Nähe“ dargestellt. Die grelle Inszenierung einer Dragqueen wird nicht als erotische Parodie, sondern als kindgerechtes Märchenformat verkauft. Die frühzeitige Sexualisierung durch pädagogische Programme wird nicht als Überforderung, sondern als moderne Aufklärung verteidigt. Die Strategie ist immer dieselbe: Den Anschein erwecken, dass jede Kritik reaktionär, intolerant oder gar feindlich sei. Damit wird ein ideologisches Tabu geschaffen, das die Diskussion erstickt.

Im Zentrum dieser Programme steht nicht das Kind, sondern die Projektion der Erwachsenen. Pädagogen, Aktivisten und politische Bewegungen benutzen Kinder, um ihre Weltanschauung zu legitimieren. Das Kind wird zur Leinwand, auf die Wünsche nach einer „neuen Gesellschaft“ projiziert werden.

Bei „Original Play“ ist es die Vorstellung einer grenzenlosen Körperlichkeit. Bei Dragqueen-Formaten ist es die Idee, Geschlecht als reine Performance zu begreifen. Bei sexualisierten Unterrichtseinheiten ist es die Überzeugung, dass Scham nicht Schutz, sondern Hemmnis sei.

Das Kind ist dabei nicht Subjekt, sondern Objekt. Es soll die Beweisführung liefern: Seht, wie offen, wie tolerant, wie frei die nächste Generation ist! Dass diese „Freiheit“ von Erwachsenen inszeniert wurde, bleibt möglichst unsichtbar.

Die eigentliche ideologische Stoßrichtung lässt sich auf einen Punkt verdichten: die gezielte Auflösung der Scham. Scham ist mehr als ein Gefühl, sie ist ein kultureller Schutzmechanismus. Sie signalisiert, dass bestimmte Räume – etwa die Sexualität – nicht beliebig betreten werden dürfen.

Die linksideologische Strömung interpretiert Scham jedoch als Unterdrückung. Das Ziel lautet, Scham um jeden Preis zu überwinden, Grenzen zu sprengen, Tabus zu zerstören. Im Erwachsenenbereich mag dies diskutabel sein – in der Kindheit ist es zerstörerisch. Ein Kind, das keine Scham mehr empfindet, ist nicht frei, sondern schutzlos. So wird die Auflösung der Scham zur ideologischen Waffe. Wer sich dagegen wehrt, gilt als konservativ oder prüde. Wer zustimmt, trägt zur Erosion des natürlichen Selbstschutzes bei.

Dragqueen-Vorlesungen sind exemplarisch für die Ästhetisierung dieses Tabubruchs. Die hypersexualisierte Ästhetik wird pseudo-ästhetisch verpackt, bunt, schrill, spektakulär. Sie erzeugt Faszination – nicht, weil sie kindgerecht wäre, sondern weil sie das Unerlaubte ins Spielzimmer holt.

Es ist die bewusste Strategie, das Tabu nicht nur zu brechen, sondern es zu inszenieren. Das Kind soll nicht nur konfrontiert, sondern begeistert werden. Die Ideologie weiß: Wer früh lernt, Tabus als „altmodisch“ und „eng“ zu empfinden, wird später kaum noch in der Lage sein, gesunde Grenzen zu setzen.

Ein weiteres Element ist der sprachliche Missbrauch. Begriffe wie „Liebe“, „Nähe“, „Respekt“ oder „Vielfalt“ werden benutzt, um Übergriffe zu legitimieren. Wenn Fremde in „Original Play“ mit Kindern körperlich ringen, nennen sie es „Spielen in Liebe“. Wenn Dragqueens in greller Sexualästhetik vor Kleinkindern auftreten, heißt es „Vorlesen in Vielfalt“.

Die semantische Verschiebung ist zentral: Was objektiv problematisch ist, wird durch wohlklingende Begriffe verhüllt. Wer sich dagegen ausspricht, setzt sich dem Vorwurf aus, er sei gegen Liebe, gegen Respekt, gegen Vielfalt. In Wahrheit aber geht es um die Verteidigung der kindlichen Integrität.

Die ideologische Instrumentalisierung kindlicher Sexualität hat weitreichende Folgen. Eine Gesellschaft, die zulässt, dass Kinder in solchen Kontexten missbraucht werden – körperlich, psychisch, symbolisch –, schwächt ihr Fundament. Denn Kinder, die ihre natürlichen Grenzen verlieren, wachsen zu Erwachsenen heran, die sich leichter manipulieren lassen.

Damit erfüllt sich das eigentliche Ziel: Die nächste Generation soll nicht selbstbewusst und eigenständig werden, sondern formbar bleiben. Der Angriff auf die Kindheit ist kein Nebenschauplatz, sondern das Zentrum einer Ideologie, die die Familie als Ort der Tradition und der natürlichen Bindung auflösen will.

Die Tragik liegt darin, dass viele Eltern und Institutionen aus Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung schweigen. Sie akzeptieren Dragqueen-Vorlesungen oder „Original Play“, weil sie nicht intolerant wirken wollen. Doch diese Form von Toleranz ist ein Verrat – nicht an Idealen, sondern an den eigenen Kindern.

Fazit: Zwischen Freiheit und Verwundbarkeit

Die Analyse hat gezeigt: Unsere Kinder und Jugendlichen stehen an einem Scheideweg. Die Gesellschaft, die sie hervorbringt, hat begonnen, ihre natürlichen Schutzräume zu zerlegen. Im Namen von Selbstbestimmung, Vielfalt und Aufklärung werden Grenzen verwischt, die für die seelische und körperliche Unversehrtheit der jungen Generation unverzichtbar sind.

Es wäre zu einfach, all dies als bloße Fehlentwicklungen oder pädagogische Experimente zu deuten. Dahinter steht ein ideologischer Kern: der vorgebliche Glaube, dass der Mensch erst dann frei sei, wenn alle natürlichen, kulturellen und familiären Bindungen aufgelöst sind. In dieser Logik wird das Kind nicht mehr als eigenständiges Wesen gesehen, das Schutz braucht, sondern als Rohstoff für ideologische Utopien und Ziele.

Die Folgen sind tiefgreifend. Eine Jugend, der die Scham genommen wird, verliert nicht nur ihre kindliche Unschuld, sondern auch das Gespür für Gefahr. Eine Generation, die ihre Identität nicht aus organischem Wachstum, sondern aus politisch vorgegebenen Selbstbildern formt, wird anfällig für Manipulation. Und eine Gesellschaft, die die Familie schwächt, zerstört ihre eigene Basis.

Der Angriff auf die Kindheit ist kein Randphänomen, sondern der Hebel, mit dem die gesamte Gesellschaft verschoben werden soll. Wer die Kinder erzieht, bestimmt die Zukunft. Deshalb richtet sich die ideologische Energie mit solcher Wucht auf die Schwächsten.

Die dringlichste Aufgabe unserer Zeit besteht darin, diesen Mechanismus zu durchschauen und zu durchbrechen! Es geht nicht um ein Zurück in alte Zwänge, sondern um die Verteidigung jener Grenzen, die das Menschsein erst ermöglichen: Nähe ohne Übergriff, Aufklärung ohne Überforderung, Vielfalt ohne Zerstörung der inneren Ordnung.

Der wahre Fortschritt liegt nicht in der Entwurzelung, sondern in der Balance zwischen Freiheit und Schutz. Kinder brauchen Räume, in denen sie träumen, spielen und wachsen können, ohne zum Experiment einer entmenschlichten Ideologie zu werden.

Die Frage, die bleibt, lautet: Haben wir den Mut, diese Räume zu verteidigen? Oder werden wir zusehen, wie die nächsten Generationen zu „verlorenen Generationen“ werden – nicht durch eigene Schuld, sondern durch den Verrat von uns Erwachsenen?