Die Maschine denkt nicht. Sie rechnet. Aber was geschieht, wenn das Rechnen dem Denken so nahe kommt, dass die Unterscheidung verschwimmt wie Tinte im Wasser? Wir stehen vor einer Zeitenwende, die nicht mit dem Donnergrollen von Revolutionen daherkommt, sondern mit dem leisen Surren von Servern, die in sterilen Rechenzentren Tag und Nacht arbeiten. Künstliche Intelligenz verspricht uns die Demokratisierung des Wissens – ein großes Wort, das wie ein Banner über unserer Zeit weht. Doch was bedeutet es wirklich, wenn Jahrtausende akademischer Tradition auf Algorithmen treffen, die binnen Sekunden Antworten liefern, für die Generationen von Gelehrten Lebenswerke geopfert haben?

Die Frage ist nicht neu, aber ihre Dringlichkeit ist es. Während die Universitäten noch darüber debattieren, ob ChatGPT eine Bedrohung oder eine Chance darstellt, haben Millionen von Menschen bereits begonnen, ihre Lerngewohnheiten grundlegend zu verändern. Der Teenager in Lagos hat heute Zugang zu denselben Informationen wie der Professor in Harvard. Der Handwerker in Dresden kann sich mit Quantenphysik beschäftigen, während er auf den Bus wartet. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere zeigt uns eine Welt, in der die Unterscheidung zwischen Wissen und Information, zwischen Bildung und Belehrung, zwischen Verstehen und Reproduzieren zusehends verwischt.

Es ist, als würden wir Zeugen eines Kampfes zwischen zwei Titanen: auf der einen Seite die traditionelle akademische Bildung mit ihren jahrhundertealten Ritualen der Wissensvermittlung, ihren Hierarchien und ihrer Gatekeeping-Funktion; auf der anderen Seite die künstliche Intelligenz als Prometheisches Feuer, das jedem zugänglich macht, was einst nur wenigen vorbehalten war. Doch wie in allen großen Erzählungen liegt die Wahrheit nicht in der Eindeutigkeit, sondern in den Grauzonen, den Zwischentönen, den unausgesprochenen Ambivalenzen.

Das Versprechen der technologischen Aufklärung

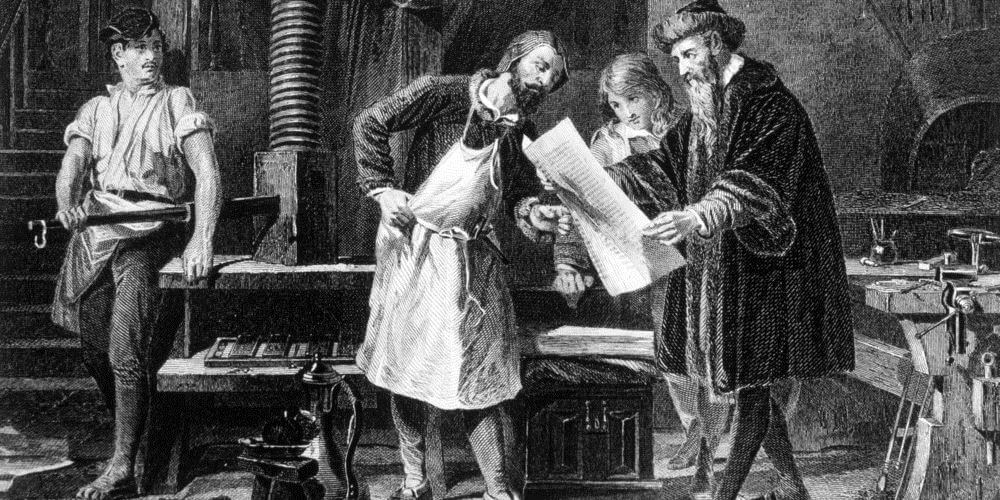

Künstliche Intelligenz tritt mit dem Versprechen einer neuen Aufklärung an. Wie einst die Erfindung des Buchdrucks die Monopolstellung der Klöster über das geschriebene Wort beendete, so soll heute die KI die Monopolstellung der Universitäten über komplexes Wissen brechen. Das Versprechen ist verlockend: Wissen für alle, jederzeit verfügbar, personalisiert und kostengünstig. Ein digitaler Sokrates, der niemals müde wird, niemals ungeduldig, niemals von persönlichen Befindlichkeiten getrübt.

Die Realität zeigt bereits erste Konturen dieses Versprechens. Ein Bauer in Bangladesch kann heute via Smartphone-App Pflanzenkrankheiten diagnostizieren, für die er früher einen Agrarwissenschaftler benötigt hätte. Eine alleinerziehende Mutter in Detroit kann sich mithilfe von KI-Tutoren Programmierkenntnisse aneignen, die ihr den Weg aus der Armut ebnen könnten. Studenten in abgelegenen Regionen Afrikas haben Zugang zu Vorlesungen von Weltklasse-Professoren, die sie sich niemals hätten leisten können.

Diese Beispiele sind nicht nur Anekdoten, sie sind Vorboten einer fundamental veränderten Wissenslandschaft. Die KI fungiert als Übersetzer zwischen Expertenwissen und Laienverständnis, als Brücke zwischen akademischer Komplexität und praktischer Anwendbarkeit. Sie demokratisiert nicht nur den Zugang zu Information, sondern auch die Art, wie diese Information aufbereitet und vermittelt wird.

Doch die Demokratisierung bringt ihre eigenen Paradoxien mit sich. Wenn jeder Zugang zu allem hat, was bedeutet dann noch Expertise? Wenn die Maschine in Sekunden liefert, wofür der Mensch Jahre brauchte, welchen Wert hat dann noch das mühsam erworbene Wissen? Es ist, als würden wir in einer Welt leben, in der jeder ein Teleskop besitzt, aber niemand mehr weiß, wie man die Sterne liest.

Die Architektur des akademischen Elfenbeinturms

Um das Ausmaß der Veränderung zu verstehen, müssen wir zunächst begreifen, was auf dem Spiel steht. Die akademische Welt ist nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern ein komplexes soziales System mit eigenen Gesetzen, Hierarchien und Machtstrukturen. Sie funktioniert nach dem Prinzip der gestaffelten Initiation: Bachelor, Master, Promotion, Habilitation – jede Stufe ein Ritual der Aufnahme in eine höhere Kaste des Wissens.

Diese Architektur ist nicht zufällig entstanden. Sie dient nicht nur der Qualitätssicherung, sondern auch der sozialen Ordnung. Wer die Jahre der Entbehrung als Doktorand übersteht, wer die Demütigungen des Peer-Review-Prozesses erträgt, wer sich durch die Untiefen der universitären Politik navigiert – der hat sich nicht nur Wissen angeeignet, sondern auch die Berechtigung erworben, dieses Wissen zu legitimieren und zu verteilen.

Die Universität war schon immer mehr als eine Bildungsanstalt. Sie war eine Sortiermaschine, die gesellschaftliche Eliten produzierte und reproduzierte. Der Professorentitel war nicht nur eine Berufsbezeichnung, sondern ein Adelstitel der Moderne. Die lateinischen Begriffe, die komplexe Fachsprache, die endlosen Literaturverweise – all das diente nicht nur der Präzision, sondern auch der Abgrenzung.

Diese Welt hatte ihre Berechtigung. In einer Zeit, in der Information knapp und schwer zugänglich war, brauchte es Institutionen, die Wissen sammelten, bewerteten und weitergaben. Die Universitäten waren die Kathedralen des Geistes, in denen die Schätze der Menschheit gehütet wurden. Ihre Hüter, die Professoren, waren nicht nur Lehrer, sondern Priester einer säkularen Religion des Wissens.

Doch was geschieht mit Kathedralen, wenn jeder ein Smartphone besitzt, das ihm direkten Zugang zu Gott verspricht? Was passiert mit den Priestern, wenn die Gläubigen merken, dass sie die Messe auch auf YouTube schauen können?

Der Algorithmus als neuer Lehrer

Die KI betritt diese ehrwürdige Bühne nicht als Eindringling, sondern als Alternative. Sie verspricht das Gleiche wie die traditionelle Bildung – Wissen, Verständnis, Kompetenz –, aber ohne die jahrhundertealten Umwege und Rituale. Der Algorithmus kennt keine Sprechzeiten, keine Semesterferien, keine schlechte Laune. Er ist der ideale Lehrer: geduldig, verfügbar, personalisierbar.

Mehr noch: Die KI verspricht, besser zu sein als ihre menschlichen Vorgänger. Sie kann in Sekunden Zusammenhänge erklären, die ein Professor in stundenlangen Vorlesungen entwickelt. Sie kann komplexe Sachverhalte so herunterbrechen, dass sie auch für Laien verständlich werden, ohne dabei an Präzision zu verlieren. Sie kann jeden Lerntyp bedienen, jeden individuellen Bedarf erfüllen.

Ein konkretes Beispiel: Ein traditionelles Medizinstudium dauert mindestens sechs Jahre, kostet zehntausende Euro und verlangt von den Studenten, sich durch Berge von Literatur zu arbeiten, deren Relevanz oft unklar bleibt. Eine KI kann dieselben medizinischen Zusammenhänge in interaktiven Lernmodulen vermitteln, die auf den individuellen Wissensstand des Lernenden abgestimmt sind. Sie kann komplexe physiologische Prozesse visualisieren, Krankheitsbilder simulieren und den Lernfortschritt in Echtzeit anpassen.

Doch hier beginnt bereits die erste Verunsicherung. Ist das, was die KI vermittelt, wirklich dasselbe wie das, was an Universitäten gelehrt wird? Oder ist es eine andere Art von Wissen – oberflächlicher vielleicht, aber dafür zugänglicher? Die Frage ist nicht trivial, denn sie berührt den Kern dessen, was Bildung ausmacht.

Der traditionelle akademische Ansatz folgt einer bestimmten Philosophie: Wissen ist nicht nur die Ansammlung von Fakten, sondern die Fähigkeit, diese Fakten in größere Zusammenhänge einzuordnen, sie kritisch zu hinterfragen und neue Erkenntnisse daraus zu entwickeln. Das geschieht nicht durch das bloße Konsumieren von Information, sondern durch das mühsame Arbeiten mit Primärquellen, durch das Führen wissenschaftlicher Diskurse, durch das Scheitern und Neubeginnen.

Die KI hingegen funktioniert anders. Sie aggregiert und synthetisiert, aber sie forscht nicht. Sie kann erklären, was bereits bekannt ist, aber sie kann nicht das Unbekannte erkunden. Sie ist ein perfekter Bibliothekar, aber kein Entdecker.

Das Ende der Gatekeeper oder der Beginn neuer Hierarchien?

Eine der fundamentalsten Veränderungen, die die KI mit sich bringt, ist die Infragestellung der traditionellen Gatekeeper-Funktion der akademischen Welt. Jahrhundertelang entschieden Professoren, Redakteure wissenschaftlicher Zeitschriften und Prüfungskommissionen darüber, was als gültiges Wissen anerkannt wurde und wer Zugang zu diesem Wissen erhielt. Diese Funktion war nicht unumstritten, aber sie gewährleistete eine gewisse Qualitätskontrolle.

Die KI durchbricht diese Kontrolle. Sie macht nicht nur Wissen zugänglich, sondern auch die Werkzeuge zur Wissensproduktion. Ein Blogger ohne formale Ausbildung kann heute mit Hilfe von KI-Tools wissenschaftlich aussehende Texte produzieren, die sich kaum noch von akademischen Publikationen unterscheiden lassen. Ein Unternehmer kann eine Marktstudie erstellen, die früher ein Team von Unternehmensberatern erfordert hätte.

Dies ist einerseits befreiend. Menschen, die früher aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer geografischen Lage vom Wissen ausgeschlossen waren, erhalten plötzlich Zugang zu Möglichkeiten, die ihnen nie offengestanden hätten. Die Demokratisierung ist real und sie ist mächtig.

Andererseits entstehen neue Probleme. Wenn jeder Experte sein kann, wer entscheidet dann noch über die Qualität der Expertise? Wenn Information frei fließt, wie unterscheidet man zwischen verlässlicher Information und Desinformation? Die KI selbst kann diese Unterscheidung nicht treffen – sie reproduziert, was sie gelernt hat, ohne die Fähigkeit zur moralischen oder epistemologischen Bewertung.

Hier zeigt sich eine neue Art von Elite – nicht mehr die der traditionell Gebildeten, sondern die derjenigen, die verstehen, wie man mit KI umgeht, wie man sie steuert und wie man ihre Ergebnisse interpretiert. Die Demokratisierung des Wissens könnte paradoxerweise zu einer neuen Form der Wissenshierarchie führen, in der nicht mehr das Wissen selbst, sondern der kompetente Umgang mit den Werkzeugen der Wissensgenerierung über gesellschaftliche Position entscheidet.

Die Transformation der Lernprozesse

Der vielleicht tiefgreifendste Wandel betrifft die Art, wie wir lernen. Das traditionelle Modell des Lernens basierte auf zeitlicher Progression und systematischem Aufbau: Man beginnt mit den Grundlagen und arbeitet sich schrittweise zu komplexeren Konzepten vor. Dieses Modell spiegelte sich in Lehrplänen, Curricula und der gesamten Struktur des Bildungssystems wider.

KI ermöglicht einen radikal anderen Ansatz: das adaptive, bedarfsorientierte Lernen. Statt einem vorgegebenen Pfad zu folgen, kann der Lernende seinen eigenen Weg durch das Wissensgebiet finden. Die KI passt sich an seinen Lernstil, sein Tempo und seine Bedürfnisse an. Sie kann komplexe Zusammenhänge sofort erklären, ohne dass der Lernende erst Jahre mit Grundlagen verbringen muss.

Diese Flexibilität ist verlockend, aber sie birgt auch Gefahren. Das systematische Lernen war nicht nur eine pädagogische Methode, sondern auch eine Disziplin des Geistes. Es lehrte Geduld, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, mit Frustration und Unverständnis umzugehen. Es formte nicht nur Wissen, sondern auch Charakter.

Die neue Art des Lernens mit KI ist effizienter, aber ist sie auch tiefgreifender? Ein Student, der mit ChatGPT Mathematik lernt, erhält sofortige Antworten auf seine Fragen. Aber erlebt er auch die produktive Frustration des Nichtverstehens, die oft der Beginn echter Einsicht ist? Entwickelt er die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die entsteht, wenn man sich mit einem Problem über längere Zeit auseinandersetzt?

Die Krise der universitären Legitimität

Die Universitäten reagieren auf die Herausforderung der KI mit einer Mischung aus Angst, Leugnung und verzweifelten Anpassungsversuchen. Einige Institutionen verbieten die Nutzung von KI-Tools und versuchen, ihre traditionelle Rolle als Gatekeeper zu bewahren. Andere umarmen die Technologie und versuchen, sie in ihre Lehre zu integrieren.

Beide Ansätze verfehlen jedoch das Wesentliche. Die Frage ist nicht, ob Universitäten KI nutzen sollen oder nicht. Die Frage ist, was ihre Existenzberechtigung ist, wenn ihre traditionelle Funktion – die Monopolisierung und Vermittlung von Wissen – von Algorithmen besser erfüllt werden kann.

Die Antwort liegt nicht in der Verteidigung alter Privilegien, sondern in der Neudefinition der universitären Mission. Wenn Informationen überall verfügbar sind, wird die Fähigkeit zur Bewertung und Einordnung dieser Informationen umso wichtiger. Wenn jeder Zugang zu Werkzeugen der Wissensproduktion hat, wird die Fähigkeit zur kritischen Analyse und ethischen Reflexion umso wertvoller.

Universitäten könnten sich von Orten der Wissensvermittlung zu Orten der Weisheitsentwicklung wandeln. Ihre Aufgabe wäre nicht mehr das Lehren von Fakten, sondern das Kultivieren von Urteilskraft. Nicht mehr das Training von Experten, sondern die Bildung von Bürgern, die in einer von KI geprägten Welt verantwortliche Entscheidungen treffen können.

Die neue Geographie des Wissens

Die Demokratisierung des Wissens durch KI verändert nicht nur die Machtverhältnisse innerhalb der Bildungslandschaft, sondern auch die globalen Wissensgefälle. Traditionell waren die führenden Universitäten in den reichen Ländern des Westens konzentriert. Sie zogen die besten Köpfe aus aller Welt an und verstärkten damit ihre Dominanz.

KI kann diese Geographie grundlegend verändern. Ein begabter Jugendlicher in Nigeria hat heute potenziell Zugang zu denselben Lernressourcen wie sein Altersgenosse in Silicon Valley. Die Barrieren der Entfernung, der Sprache und der Kosten verschwinden zumindest teilweise.

Diese Entwicklung könnte zu einer echten Globalisierung des Wissens führen. Lokale Lösungen für globale Probleme könnten entstehen, weil Menschen vor Ort die Werkzeuge haben, ihre Herausforderungen zu analysieren und zu bewältigen. Die Innovationszentren der Welt könnten sich dezentralisieren und in Regionen entstehen, die bisher vom globalen Wissensnetzwerk ausgeschlossen waren.

Gleichzeitig entstehen neue Abhängigkeiten. Die KI-Systeme werden von wenigen großen Technologieunternehmen entwickelt und kontrolliert, hauptsächlich in den USA und China. Diese Unternehmen entscheiden über die Trainingsdaten, die Algorithmen und letztendlich über das Weltbild, das die KI vermittelt. Die Demokratisierung des Zugangs könnte mit einer neuen Form der kognitiven Kolonisierung einhergehen.

Die Frage nach der Wahrheit

Eine der drängendsten Fragen im Zeitalter der KI-basierten Wissensvermittlung ist die nach der Wahrheit. Traditionelle akademische Institutionen hatten zwar ihre Schwächen, aber sie verfügten über Mechanismen der Qualitätskontrolle: Peer Review, Zitationssysteme, institutionelle Reputation. Diese Mechanismen waren nicht perfekt, aber sie boten wenigstens einen Rahmen für die Bewertung von Wissensansprüchen.

KI-Systeme hingegen sind Black Boxes. Wir wissen nicht genau, wie sie zu ihren Antworten kommen, welche Quellen sie berücksichtigen oder ignorieren, welche Verzerrungen in ihre Algorithmen eingebaut sind. Sie können überzeugend falsche Informationen präsentieren, ohne dass der Nutzer eine Möglichkeit hat, die Verlässlichkeit zu überprüfen.

Dies ist mehr als ein technisches Problem. Es ist ein epistemologisches Dilemma. Wenn Wahrheit nicht mehr durch institutionelle Autorität garantiert wird, aber auch nicht durch algorithmische Verarbeitung verifiziert werden kann, auf welcher Grundlage treffen wir dann Entscheidungen über das, was wir glauben und wissen?

Eine mögliche Antwort liegt in der Entwicklung neuer Formen der Medienkompetenz. Menschen müssen lernen, nicht nur mit KI zu arbeiten, sondern auch ihre Grenzen und Verzerrungen zu verstehen. Sie müssen die Fähigkeit entwickeln, verschiedene Quellen zu triangulieren, Inkonsistenzen zu erkennen und selbstständig zu bewerten, was plausibel ist.

Der Wandel der Arbeitsbeziehungen im Wissensbereich

Die Auswirkungen der KI-Revolution beschränken sich nicht auf den Bildungssektor, sondern erfassen die gesamte Wissenswirtschaft. Berufe, die früher eine jahrelange Ausbildung erforderten, können heute teilweise von KI-Systemen ausgeführt werden. Juristen sehen sich mit KI konfrontiert, die Verträge analysieren und Rechtsmeinungen verfassen kann. Ärzte konkurrieren mit Diagnosesystemen, die Symptome schneller und teilweise genauer bewerten können als sie selbst.

Diese Entwicklung führt zu einer fundamentalen Neuordnung des Arbeitsmarktes. Wissen allein ist nicht mehr der Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Wichtiger werden die Fähigkeiten, die KI noch nicht besitzt: emotionale Intelligenz, Kreativität, ethisches Urteilsvermögen, die Fähigkeit zur Führung und Inspiration von Menschen.

Ein Anwalt der Zukunft wird nicht derjenige sein, der die meisten Gesetze auswendig kennt, sondern derjenige, der am besten verstehen kann, was seine Mandanten wirklich brauchen, und der kreative Lösungen für komplexe rechtliche Probleme entwickeln kann. Ein Arzt wird nicht derjenige sein, der die meisten Krankheitsbilder memoriert hat, sondern derjenige, der mit Empathie und Weisheit komplexe Behandlungsentscheidungen treffen kann.

Die Renaissance der Geisteswissenschaften

Paradoxerweise könnte die KI-Revolution zu einer Renaissance der Geisteswissenschaften führen. Während technische Fähigkeiten immer mehr automatisiert werden, wächst die Bedeutung dessen, was traditionell in den Geisteswissenschaften gelehrt wird: kritisches Denken, historisches Bewusstsein, ethische Reflexion, ästhetisches Urteilsvermögen.

Ein Philosoph, der jahrelang über die Natur des Bewusstseins nachgedacht hat, ist besser gerüstet für die Auseinandersetzung mit KI als ein Informatiker, der nur die technischen Aspekte versteht. Ein Historiker, der die Muster gesellschaftlicher Transformation studiert hat, kann die Auswirkungen der KI-Revolution besser einschätzen als ein Techniker, der nur die neueste Software kennt.

Dies bedeutet nicht, dass technisches Verständnis unwichtig wird. Im Gegenteil: Eine wirklich gebildete Person der Zukunft muss sowohl die Funktionsweise von KI verstehen als auch ihre gesellschaftlichen, ethischen und existenziellen Implikationen durchdenken können. Sie muss sowohl mit Algorithmen als auch mit Argumenten umgehen können.

Die Transformation der Forschung

Die KI verändert nicht nur die Wissensvermittlung, sondern auch die Wissensproduktion. Wissenschaftliche Forschung, die traditionell auf menschlicher Intuition, Kreativität und langwieriger empirischer Arbeit basierte, wird zunehmend von algorithmischen Prozessen unterstützt oder sogar ersetzt.

KI kann in Stunden Hypothesen generieren und testen, für die menschliche Forscher Jahre gebraucht hätten. Sie kann Muster in Datensätzen erkennen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Sie kann Literaturrecherchen durchführen, die alle je veröffentlichten Arbeiten zu einem Thema umfassen.

Diese Entwicklung ist zweischneidig. Einerseits beschleunigt sie den wissenschaftlichen Fortschritt dramatisch. Medikamente können schneller entwickelt, Klimamodelle präziser berechnet, gesellschaftliche Trends früher erkannt werden. Andererseits verändert sie die Natur der Wissenschaft selbst.

Wissenschaft war immer auch ein kultureller Prozess, ein Dialog zwischen Forschern, eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit konkurrierenden Theorien und Weltanschauungen. Wenn dieser Prozess zunehmend algorithmisiert wird, was geht dann verloren? Die Antwort liegt wahrscheinlich in einer neuen Aufgabenteilung zwischen Mensch und Maschine.

Die Demokratisierung als Illusion?

Trotz aller Versprechen der Demokratisierung durch KI gibt es Grund zu der Annahme, dass die Realität komplexer und ambivalenter ist, als die Enthusiasten suggerieren. Zwar haben heute mehr Menschen Zugang zu Informationen und Lernmöglichkeiten als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Aber Zugang ist nicht dasselbe wie effektive Nutzung.

Die Fähigkeit, KI-Tools sinnvoll zu nutzen, erfordert selbst eine Art von Meta-Bildung. Man muss verstehen, wie man Fragen stellt, wie man Antworten bewertet, wie man verschiedene Tools für verschiedene Zwecke einsetzt. Diese Meta-Kompetenzen sind ungleich verteilt und korrelieren stark mit traditionellen Bildungsprivilegien.

Ein Harvard-Absolvent, der ChatGPT nutzt, wird wahrscheinlich andere und bessere Ergebnisse erzielen als ein Schulabbrecher aus einer bildungsfernen Familie. Der erste verfügt über ein Netzwerk von Kontexten, Referenzen und Bewertungsmaßstäben, das ihm hilft, die KI-Ausgaben einzuordnen und zu nutzen. Der zweite tappt möglicherweise im Dunkeln, auch wenn er Zugang zu derselben Technologie hat.

Dies führt zu der paradoxen Situation, dass die Demokratisierung des Wissens zu einer Verstärkung bestehender Ungleichheiten führen könnte. Diejenigen, die bereits privilegiert sind, können die neuen Werkzeuge besser nutzen und ihren Vorsprung damit vergrößern.

Die Frage der menschlichen Würde

Hinter allen technischen und soziologischen Fragen der KI-Revolution verbirgt sich eine tieferliegende anthropologische Frage: Was bedeutet es, menschlich zu sein, wenn Maschinen immer mehr von dem können, was wir traditionell als spezifisch menschliche Fähigkeiten betrachtet haben?

Diese Frage ist nicht nur akademisch, sondern existenziell. Wenn eine KI bessere Gedichte schreiben kann als die meisten Menschen, was bedeutet das für den Wert menschlicher Kreativität? Wenn eine KI komplexere philosophische Argumentationen entwickeln kann als die meisten Philosophen, was bedeutet das für den Wert menschlichen Denkens?

Eine mögliche Antwort liegt in der Unterscheidung zwischen Funktionalität und Bedeutung. Eine KI kann funktional dasselbe leisten wie ein Mensch, aber die Bedeutung dieser Leistung ist eine andere. Ein von einem Menschen geschriebenes Gedicht ist nicht nur ein sprachliches Artefakt, sondern auch Ausdruck einer individuellen Erfahrung, einer persönlichen Weltsicht, einer emotionalen Realität.

Diese Unterscheidung könnte der Schlüssel für eine neue Form der Bildung sein. Statt zu versuchen, mit Maschinen zu konkurrieren, könnten wir uns darauf konzentrieren, das zu kultivieren, was spezifisch menschlich ist: unsere Fähigkeit zur Empathie, zur moralischen Reflexion, zur spirituellen Erfahrung, zur authentischen Begegnung mit anderen Menschen.

Die Entwicklung neuer Bildungsparadigmen

Die Herausforderungen und Möglichkeiten der KI-Revolution erfordern neue Bildungsparadigmen, die weder die Technologie verteufeln noch unkritisch umarmen. Diese neuen Paradigmen müssen sowohl die Potenziale der KI nutzen als auch die spezifisch menschlichen Dimensionen der Bildung bewahren und stärken.

Ein solches Paradigma könnte auf vier Säulen ruhen:

Erstens: Technische Kompetenz. Jeder gebildete Mensch sollte verstehen, wie KI funktioniert, was ihre Möglichkeiten und Grenzen sind, und wie man sie effektiv und verantwortungsvoll nutzt. Dies erfordert eine neue Form der digitalen Alphabetisierung, die über das bloße Bedienen von Software hinausgeht.

Zweitens: Kritisches Denken. In einer Welt, in der Informationen überall verfügbar sind, wird die Fähigkeit zur Bewertung und Einordnung dieser Informationen zentral. Menschen müssen lernen, Quellen zu beurteilen, Argumente zu analysieren und eigene Schlussfolgerungen zu ziehen.

Drittens: Ethische Reflexion. Die Macht der KI bringt neue ethische Herausforderungen mit sich. Menschen müssen befähigt werden, über die Auswirkungen ihrer Handlungen nachzudenken und verantwortliche Entscheidungen zu treffen.

Viertens: Menschliche Verbindung. In einer zunehmend digitalisierten Welt wird die Fähigkeit zur authentischen zwischenmenschlichen Begegnung umso wertvoller. Bildung muss Menschen dabei helfen, ihre Empathiefähigkeit zu entwickeln und bedeutungsvolle Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen.

Fazit: Die Synthese zweier Welten

Wir stehen an einem historischen Wendepunkt. Die Demokratisierung des Wissens durch KI ist keine ferne Utopie mehr, sondern gegenwärtige Realität. Millionen von Menschen nutzen bereits KI-basierte Tools zum Lernen, Arbeiten und Problemlösen. Diese Entwicklung ist unumkehrbar und wird sich in den kommenden Jahren noch beschleunigen.

Die traditionelle akademische Bildung steht vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte. Ihre jahrhundertealten Strukturen und Methoden werden fundamental in Frage gestellt. Doch anstatt diese Entwicklung als Bedrohung zu betrachten, sollten wir sie als Chance begreifen – als Möglichkeit, Bildung neu zu denken und zu gestalten.

Die Zukunft gehört weder der reinen KI noch der traditionellen Universität, sondern einer Synthese beider Welten. Wir brauchen Bildungssysteme, die die Effizienz und Zugänglichkeit der KI mit der Tiefe und Menschlichkeit der klassischen Bildung verbinden. Wir brauchen Lernende, die sowohl mit Algorithmen als auch mit Menschen umgehen können, die sowohl technisch versiert als auch ethisch reflektiert sind.

Die Demokratisierung des Wissens ist kein Nullsummenspiel, bei dem die eine Seite gewinnt und die andere verliert. Sie ist eine Chance, Bildung breiter, tiefer und menschlicher zu machen. Sie ermöglicht es uns, die Vorteile beider Welten zu nutzen: die Geschwindigkeit und Personalisierung der KI und die Weisheit und Erfahrung der menschlichen Tradition.

Die Herausforderung besteht darin, diese Synthese bewusst und verantwortungsvoll zu gestalten. Wir dürfen weder der naiven Technikgläubigkeit verfallen noch in nostalgischer Verklärung der Vergangenheit verharren. Stattdessen müssen wir aktiv daran arbeiten, eine Bildungslandschaft zu schaffen, die sowohl die Möglichkeiten der Technologie als auch die Bedürfnisse des Menschen ernst nimmt.

Die Demokratisierung des Wissens durch KI ist mehr als ein technologischer Wandel – sie ist eine kulturelle und anthropologische Revolution. Wie wir sie gestalten, wird darüber entscheiden, was für Menschen wir in Zukunft sein werden. Die Verantwortung liegt bei uns allen: bei den Entwicklern der Technologie, bei den Bildungsverantwortlichen, bei den Lernenden selbst und bei der Gesellschaft als Ganzes.

Wir müssen uns bewusst machen, dass jede technologische Revolution auch eine Wahl ist. Wir können die KI-Revolution so gestalten, dass sie zu mehr Gerechtigkeit, mehr Bildung und mehr menschlicher Würde führt. Oder wir können zulassen, dass sie neue Formen der Ungleichheit und Entfremdung schafft. Die Entscheidung liegt in unseren Händen.

Die Geschichte zeigt uns, dass die mächtigsten Transformationen oft dort stattfinden, wo scheinbare Gegensätze aufeinandertreffen und sich zu etwas Neuem verbinden. Die Begegnung zwischen der künstlichen Intelligenz und der menschlichen Weisheit könnte eine solche transformative Synthese hervorbringen – eine Bildung, die sowohl demokratisch als auch tiefgreifend, sowohl effizient als auch bedeutsam, sowohl global als auch menschlich ist.

In dieser neuen Welt wird nicht der Besitz von Wissen über unseren Wert entscheiden, sondern unsere Fähigkeit zur Weisheit. Nicht die Menge der Information, die wir verarbeiten können, wird uns auszeichnen, sondern die Qualität unserer Urteile. Nicht die Geschwindigkeit unserer Antworten wird zählen, sondern die Tiefe unserer Fragen.

Die Demokratisierung des Wissens durch KI ist somit nicht das Ende der Bildung, wie wir sie kennen, sondern der Beginn einer neuen Ära des Lernens. Eine Ära, in der jeder Mensch das Potenzial hat, nicht nur Konsument, sondern auch Schöpfer von Wissen zu werden. Eine Ära, in der die alten Hierarchien durch neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ersetzt werden. Eine Ära, in der Bildung endlich das werden kann, was sie immer hätte sein sollen: ein Werkzeug der Befreiung, ein Instrument der Aufklärung, ein Weg zur vollen Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten.

Die Revolution hat bereits begonnen. Es liegt an uns, sie zu einer Revolution der Humanität zu machen.